去年在中研院打工,有得知每年中研院地科所會開放暑期專題研究的實習,加上打工時旁聽院士的會議後,讓我心裡萌生出希望自己也能跟他們一樣厲害的想法。但去年我認為我的能力還不足,就沒有申請。不過系上認識的學姐有申請成功,也有從她口中了解實習內容,加上我自己目前對未來的方向是往學術繼續發展,也想了解地科的學術研究是什麼情況。

而非常幸運地,剛好有這項 open house 的活動,可以藉由這次機會了解地科的學術研究,以及暑期實習的主題細節。但這次的活動我沒有所有實驗室都參加,只有參觀了解一些我比較有興趣,以及未來我可能選擇的方向的實驗室。

實驗室參觀

謝文斌研究員 拉曼光譜實驗室

參訪前一天,與系上教授剛好有聊到,老師跟我說這間實驗室都是拿鑽石來做實驗。聽起來就很厲害!

這個實驗室是利用鑽石堅硬的性質,還有表面積越小,壓力越大的關係,模擬地底下的壓力會如何影響礦物。而他們製作的樣本真的非常小,肉眼看只有一點,但在顯微鏡下看樣本是在一個區域(大約 300 µm)中的小角落。

還有拉曼光譜的實驗,光線發射到物質上,使物質內的粒子震動,觀察震動程度推測物質成分。而不同時期的物質,粒子震動的程度不相同。其中我有提問:那可以用拉曼光譜定年嗎?教授說我這個問題問得很好,我其實當下很驚喜,因為我當時突然想到元素的半衰期,因為現今對地質進行定年就是利用元素的半衰期進行定年的。

不知道有沒有更多我可能聽不懂的技術細節沒有提到,亦或是我的能力真的有到這個程度,因為教授在講解的時候我發現我都聽得懂。

郁文哲副研究員 地球物理 地震學

研究員介紹得很多、很詳細,包含很多技術細節,但不知道是不是我還沒學過地球物理,還是他真的講太多技術的部分了,我完全聽不懂。從聽過他講完之後,我就覺得地球物理這部分就真的是超級困難的領域,希望今年 6 月底可以修到地球物理。

林玉儂副研究員 遙測

這是我第一個參觀的,剛好與我最近做的專題的技術可以結合上,我也有考慮未來要不要往遙測這個領域發展。介紹裡有提到很多遙測的應用,除了地表位移之外,還有緬甸礦災的因素研究、農作物的產量預測、建築物的變形等,然後暑期實習的主題為計算台灣樹冠的高度。

遙測的應用如此廣泛,剛好與系上教授對我說的可以呼應,他說遙測是一個好用的工具,可以給人帶來很大的成就感,但也提醒我不要在遙測裡迷失自己。

郭本垣研究員 地球物理 地震學 海底地震儀 (OBS)

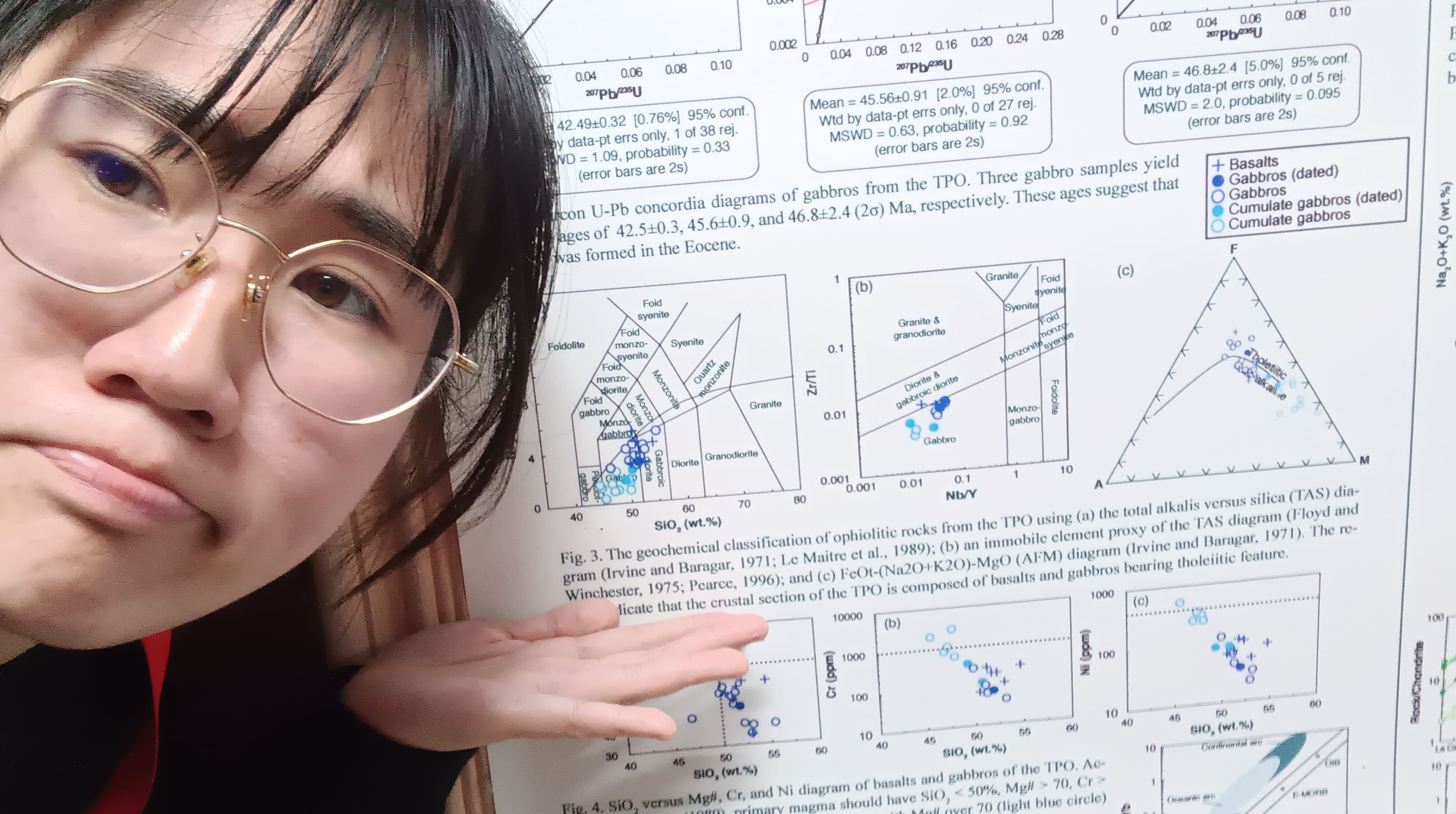

去年學姊實習的指導研究員,是一個滿幽默的人,與我們介紹的是海底地震儀,以及當時在海上的一些影片,很有趣的是還有放一些不明所以的影片,像是拍夕陽之類的。不過他前面介紹以前學生做的專題時,有提到蛇綠岩系 (ophiolite),雖然講解到地球物理的技術細節我都聽不太懂,但蛇綠岩系的部分我就覺得超級熟悉了,這對臺灣,或是造山帶來說真的很重要。

許雅儒研究員 遙測 地下水

也是遙測的技術,壁報上有 0403 地震後使用遙測技術觀測地表位移,也有使用遙測監測地下水。而在海洋中觀測地表位移的技術為將儀器放入海底,測量儀器的座標位置,隨著時間觀察海底地表是否有位移情況。與前面也是遙測的實驗室有相關到,就是遙測真的是好用的工具,用途也很廣泛。

以及旁邊還有比我們地形學測量更精密的 RTK 儀器,精度也比我們高很多,但測量的時間也比我們當時每個站點測量的時間還要久。

黃信樺副研究員 光纖感測 地球物理 地震學

如果我沒有理解錯誤的話,這個研究內容為分析光纖內的雜訊,且光纖隨處皆有,雜訊亦是。可將光纖當成一座座地震儀,成本低,加上不用等到地震波來即可做分析,藉由分析波來了解地底下的地質情況,像是山脈的部分就像是骨頭堅硬,沖積平原或台北盆地底部等地形就像是較軟的器官等,就像是在幫地底下照 X 光。

我認為這項技術很有前景,聽起來也很有趣,但也可能是因為省略了很多技術細節,如果牽扯到如何分析「波」的技術部分,那我可能又會覺得這是一個難題,加上分析地震波與分析光纖的方式一定會不一樣。

心得

中研院果然是國家最高的學術機構,系上教授有說到:「中研院就是用很炫的儀器吸引人才前往」。突然覺得自己住在中研院附近是非常幸運的事,來自印度的物理系博士生也對我說 It’ s good for research。這次實驗室參訪就讓我大開眼界許多,尤其是對於我們系上的蔡金河教授,能感覺到他在臺灣的岩石礦物領域裡真的是最強,修完教授的兩堂課後,參訪中研院與岩石礦物有關的實驗室,知識的部分都聽得懂,也可以提出研究員都覺得不錯的問題,像是臺大學生認不出蛇紋石,但我們會,經歷了這些,讓我覺得系上的蔡金河教授真的很厲害。

但最後由於自身考量與興趣,我最後決定不申請中研院的暑期實習了。

在地球科學領域待了三年,目前的感想是,這跟我小時候認知的地球科學非常不一樣,越深入才發現地科這個領域的範圍非常複雜,小到岩石礦物內的成分,大至整個宇宙;具體至眼前所見的構造,抽象至看不見的地形交互作用。我想,雖然地科難且複雜、領域廣泛,在臺灣甚至是一個不是很被重視的冷門學科,但我還是很喜歡,也以身處在這個領域內為榮。

在地科細分的領域中,其他科學的知識一定要有,像是天文就與物理、數學更相關,且會需要程式能力;大氣也是比較需要數學、程式能力等。就像遙測一樣,遙測對地科來說是好用的工具,地科也需要這些學科的知識與技能作為工具,學會的越多,才能越往理想中的領域發展。可惜的是,我所在的校系不會強制我們一定要修到這些課程,雖然自己最開始也是打著能逃避就躲的心態,但經歷了這些後,現在的想法是我必須要會這些知識,它們將會是我在未來的路上很重要的工具,我沒辦法改變系所的課規,那我也只能自己主動找資源學、去接觸了。

很慶幸我現在還有保持著熱愛,也願意挑戰新事物,像是最近在試著用程式畫圖,結合構造地質與物理的運動學。近期與印度的物理系博士生聊到近況,他給我的建議是做研究要享受在其中,不要給自己太大的壓力,只要我能 enjoy,那就好了。